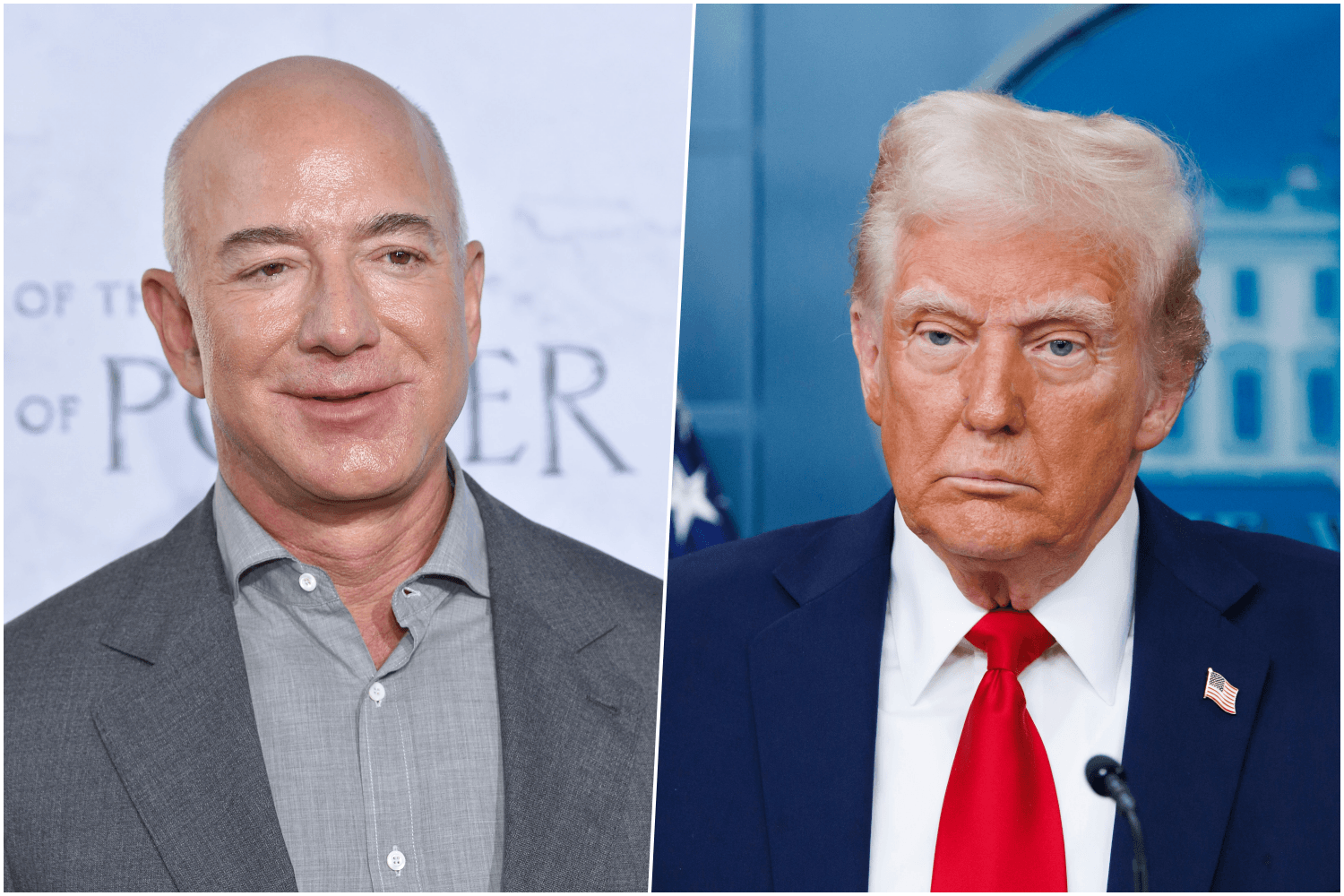

La guerre est déclarée entre Bezos et Trump

Dans l’actualité américaine, peu de rivalités suscitent autant d’attention que celle entre Jeff Bezos et Donald Trump. Leur affrontement n’est pas qu’un simple combat de personnalités : il symbolise le choc entre l’ancien et le nouveau pouvoir économique, l’influence de la presse et la tension entre intérêts publics et privés. À travers cette bataille, c’est l’équilibre même de la démocratie américaine et du capitalisme mondial qui vacille.

Origines et motifs de l’affrontement Bezos-Trump

Le conflit entre Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, et Donald Trump, ex-président et figure phare du Parti républicain, prend racine bien avant l’année 2025. La méfiance de Trump envers la Silicon Valley s’ajoute à ses critiques ouvertes du Washington Post, acheté par Bezos en 2013. La toile de fond mêle rivalité personnelle, enjeux économiques, et disputes sur la domination des nouvelles technologies dans une Amérique fracturée.

Le rôle du Washington Post dans la rivalité

L’achat du Washington Post par Bezos a marqué un tournant. Jadis allié des grands capitaines d’industrie, Trump s’est rapidement senti pris pour cible par la couverture incisive du quotidien. Il a publiquement accusé le titre de biais politique, allant jusqu’à prétendre que Bezos utilisait la presse à des fins personnelles et pour influencer la politique nationale. De simple critique de la presse, la dispute s’est transformée en attaque récurrente sur les réseaux sociaux et lors de ses discours. À chaque article critique, Trump répond par des tweets vengeurs et des menaces à peine voilées : le champ de bataille s’est déplacé au cœur même de la démocratie et de la liberté de la presse.

Amazon, fiscalité et pressions gouvernementales

Au-delà des articles du Washington Post, Trump vise aussi le géant Amazon, symbole de la puissance économique moderne. Il dénonce la domination d’Amazon sur le commerce traditionnel, l’« écrasement » des petits commerçants, et accuse l’entreprise de pratiques fiscales douteuses. Les critiques se font plus vives avec la montée des droits de douane décidée sous sa nouvelle présidence : il considère Amazon comme responsable de la hausse des importations asiatiques et des pertes d’emplois américains. Cette stratégie s’appuie sur un discours simple, mais percutant : Trump veut présenter Bezos comme l’ennemi du peuple, celui qui préfère la Chine et les profits à la prospérité américaine.

Escalade récente : échanges houleux et polémique sur les tarifs douaniers

L’an dernier, la tension monte d’un cran. Alors que Trump accentue la guerre commerciale avec la Chine, Amazon envisage d’indiquer explicitement sur son site l’impact des nouveaux droits de douane sur ses produits. La Maison Blanche juge aussitôt cette initiative comme un acte « politique » visant à fragiliser l’administration. Selon plusieurs sources, Trump téléphone personnellement à Bezos pour l’accuser de vouloir manipuler l’opinion contre sa politique commerciale.

Affichage des tarifs douaniers : une menace politique ou commerciale ?

L’idée d’Amazon d’afficher l’impact des tarifs douaniers provoque un tollé. Pour Trump, révéler les hausses de prix directement aux consommateurs équivaut à prendre position dans le débat public et à rendre l’exécutif responsable de chaque augmentation. Complètement insatisfait, il multiplie les menaces d’enquête et de mesures de rétorsion contre le géant du e-commerce. Face à la pression, Amazon fait marche arrière, ce qui alimente la perception que l’entreprise doit composer avec un pouvoir politique prêt à tout. En creux, pourtant, beaucoup y voient aussi une tentative de préserver son image d’entreprise transparente, en phase avec les attentes de ses utilisateurs.

Stratégies de communication et influence publique

Les deux camps redoublent d’efforts sur le terrain médiatique et numérique. Trump mobilise ses supporters via les réseaux sociaux, martèle ses messages dans les meetings, et désigne Bezos et Amazon comme les boucs émissaires de la crise. En parallèle, Bezos active ses relais médiatiques, du Washington Post à Twitter, pour défendre l’innovation, la liberté de la presse et l’intérêt des consommateurs. Ce duel de communication transforme la rivalité privée en un spectacle national, qui capte l’attention du monde entier.

Conséquences politiques et économiques de la guerre entre Bezos et Trump

Cet affrontement dépasse la simple querelle d’ego. Il accélère la réflexion sur la régulation des géants technologiques, interroge la concentration du pouvoir économique et soulève des questions sur l’avenir même de la démocratie et du libre marché.

Effets sur la régulation et la concurrence

La guerre entre Bezos et Trump nourrit le débat sur la nécessité d’un encadrement plus strict des big tech. Politiques et experts haussent le ton : faut-il « casser » les monopoles pour rendre le marché plus sain ? Le bras de fer montre les limites des garde-fous actuels. L’idée d’un « Amazon trop puissant » fait son chemin, tandis que les travailleurs, les petits commerçants et même certains consommateurs s’inquiètent du pouvoir d’influence de l’entreprise de Bezos. La concentration des données, la maîtrise de la logistique et l’accès aux marchés mondiaux renforcent les questions de souveraineté et d’équité.

Pouvoir des milliardaires et défi démocratique

Le clivage Bezos-Trump cristallise aussi la montée en puissance des milliardaires dans la sphère publique. Musk, Zuckerberg, et d’autres géants de la tech s’imposent sans filtre politique. Ce glissement nourrit les tensions en politique intérieure, mais aussi sur la scène mondiale. La domination croissante des entreprises privées dans des domaines jugés « stratégiques » fait ressurgir un modèle où l’intérêt général risque de s’effacer devant les intérêts privés puissants. La rivalité révèle ainsi la difficulté croissante, pour les États, à tenir tête à des géants capables d’influencer, voire de défier, la gouvernance démocratique.

La guerre entre Jeff Bezos et Donald Trump n’est ni passagère ni anecdotique. Elle révèle une transformation profonde de la société américaine et des équilibres économiques mondiaux. À travers ce duel, les médias montrent combien ils comptent dans la construction du débat public, tandis que les géants technologiques imposent leurs propres règles. Les États, parfois dépassés, cherchent encore comment réguler ces nouveaux empires économiques qui dépassent largement leurs frontières.

Dans cette partie d’échecs géopolitique, personne ne contrôle vraiment le jeu. Bezos et Trump posent la question de la nouvelle frontière du pouvoir, là où l’argent, la technologie et l’information font vaciller l’ordre établi. Qui fixera les nouvelles règles ? La bataille ne fait, sans doute, que commencer.